【48812】有人靠在这儿拖板车养活六个儿女 建宁码头:远去的酱香与号子声

发布时间 : 2024-07-28 作者: 手动绞盘株洲古称建宁,水运昌盛的数十年前,株洲最昌盛的码头相同冠以此名。株洲市文史专家仇民主至今仍明晰记住,挑箩工们喊着“嘿哟嘿哟”的号子在建宁码头沿线繁忙,年幼的他则跟在母亲死后帮助拖板车,将数百公斤的石灰等货品运往各地。

仇民主对建宁码头有很深的情感。他在解放街长大,爸爸妈妈都曾在江边的码头上用板车拖运货品。小时候,仇民主便跟着爸爸妈妈在株洲的街头巷尾络绎,遇到上下坡等难行路时,他便在板车后边帮助用力。

建宁码头旧址,坐落现在的分袂亭下方的湘江边。上世纪30年代,水路航运是货品流转的首要途径。因为接近其时商贸最富贵的中正街(现在的解放街),便利沿线店肆进货,建宁码头的方位优势在同期别的几个码头中分外显着。

此外,江西萍乡的煤炭、株洲产的瓷器、酱料、大米、生猪等,乃至浏阳的鞭炮和麻布等物资,都会在这儿下码头、装船,再运往全国各地。让仇民主形象最深的是酱油和酱菜,建宁码头邻近原有个大酱厂,每逢开工会在沿堤挤挤挨挨放下很多大缸,里边晒着酱,远远就能闻到香味。

建宁码头,也是挑箩工与板车夫们养家糊口的宝地。仇民主还记住,每逢有满载货品的船舶泊岸,码头边很多的挑箩工们就靠一根扁担、两个箩筐,将货品肩挑背扛到目的地。这都是苦力活,有时一批货品要几个人才干搬动,“嘿哟嘿哟”的标语也是招待互相抬脚跨步的信号。为防止挑箩工脚底打滑,其时码头斜坡上部还铺有麻石,十分有用。

不只是汉子,码头边还有不少女工。仇民主珍藏着母亲王少青当板车拖运工时的作业证,证件是60年代初发放的,赤色的封皮上印着“株洲市零担运送许可证”字样,由市工商行政管理局制发。仇民主介绍,其时不只要“持证上岗”,板车也要有“行驶证”,他母亲的板车的车牌号便是“70811”。

其时,板车拖运工们都在转移联社作业,仇民主每天跟着母亲去上班,等候分配作业,不允许私揽货运。“一般去建宁码头便是拖石灰,彼岸的雷打石石灰厂的货,只能走水路先到这儿上岸,再送到河东的各家厂矿。”他还记住,一车石灰,终究可达四五百公斤,母亲并不壮硕,但力气不能够小看,一个月也能挣20多块钱,爸爸妈妈一个月的收入加起来能有50来块钱,这在其时是相当多的了。当然,也是靠爸爸妈妈这样卖力气干活,才干把家里六口子女抚育长大。

建宁码头的来源,要从清朝末年说起。1994年版《株洲市志交通卷》记载,清光绪二十二年(1896年),湖南有识之士熊希龄、蒋德钧等人初步筹办湖南内河航运事宜,上报湖广总督张之洞后,获批。1897年,其时湖南最大的内河航运公司鄂湘善后轮船局树立,次年正式开航,从长沙往复于株洲等地,这也是株洲呈现轮船客运的初步。

其时,在敞开通商口岸的布景下,英国、日本、德国等国外的轮船接二连三,在建宁码头上岸,因为这一原因,建宁码头在民间也一度被称为“洋码头”。

和一般的专门码头不同,民国时期,建宁码头归于客货两运码头,轮船公司开航长沙、衡阳等班次,都会在这儿停靠。

抗战时期,日军侵犯株洲,湘江沿线码头、房子遭投弹轰炸,建宁码头停航。解放后,跟着需求复苏,建宁码头逐步康复运用。

仇民主的母亲王少青的作业证,上面写着车辆车牌“70811”。 (记者/伍靖雯 摄)

1953年至1957年,我国施行第一个五年计划,作为全国重点建设的八个工业城市之一,电厂、洗煤厂、南边动力机械公司等企业相继在株洲树立。

另一方面,建宁码头原有的客运功用分流到新客运码头后,又担负了别的两个码头的货品起卸,货品量进一步添加。1959年,在公营331厂等援助下,建宁码头安装了电动卷扬机及平板车,年吞吐能力达6万吨,这也是株洲的港口码头实施装卸机械化的初步。

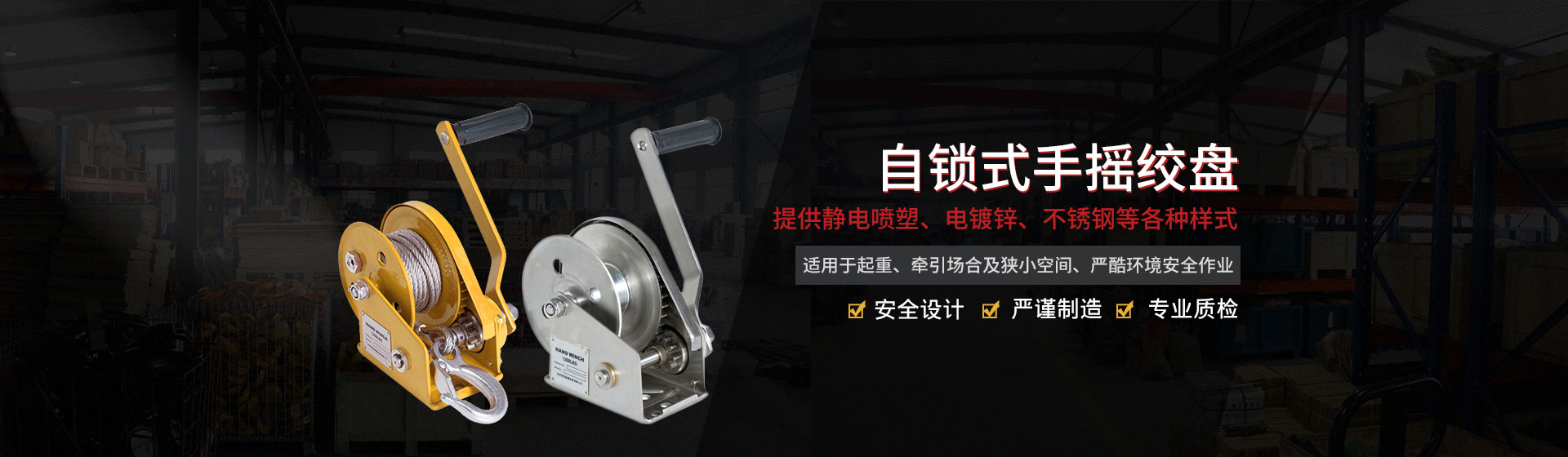

相关材料记载,此刻的建宁码头为混凝土斜坡结构,长120米,宽6-8米。仇民主保藏有这一时期建宁码头的老照片,能够正常的看到,电动卷扬机是一种小型起重机械设备,卷筒环绕钢丝绳或链条时能提高、牵引重物。下方铺有两条小铁轨,便利拖运货品。

1975年,电动卷扬机被撤除,轿车能够直达船边装卸货品,建宁码头的吞吐量大为提高,年吞吐能力到达10万吨。

不过,到了1982年,跟着建宁闸二期工程开工,建宁码头被撤除,从前炽热的号子声也逐步远去